我来法国留学已经四年了。这些年来,每当更深人静伏案苦读,或晨光熹微独自漫步时,我的脑海中就浮现出一幅永远不会褪色的画面:在扬子江边钟山脚下,美丽的南京城里有个幽静的小院,小院里有一棵花儿开得像火一样红的石榴树;挂在枝条上几个笼子里的蝈蝈儿不知疲倦地歌唱着。树下一把竹椅子上坐着一位正在沉思的老人,凉爽的晚风不时轻轻地梳理着他那已经雪白的头发……

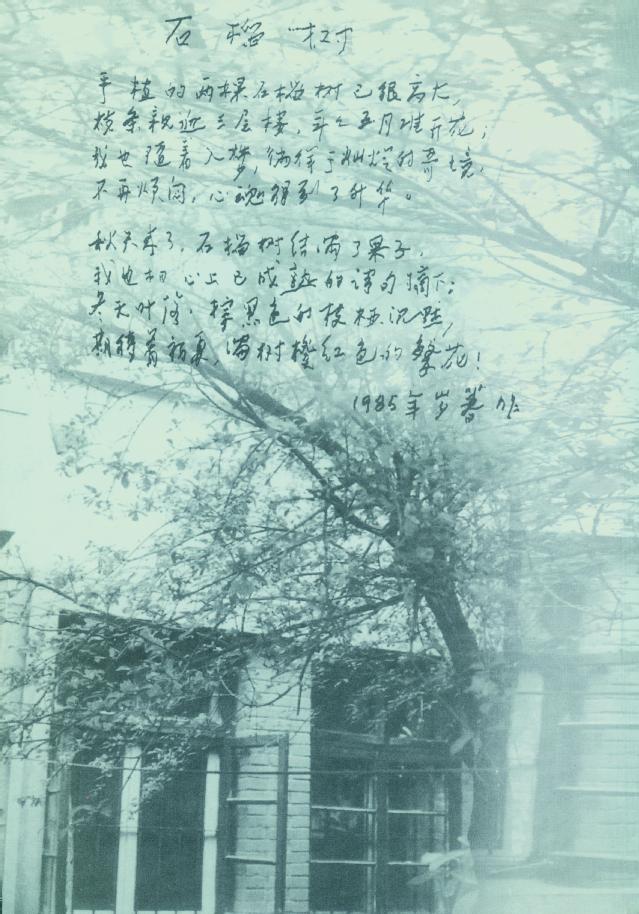

这就是我的老师,betway必威西中文系中西比较文学教授、著名诗人赵瑞蕻先生。从1983年到1986年,整整三年,我有幸在先生的春风沐浴下学习西方文学与比较文学,耳濡目染,老师高尚的品格与情操给我留下了终生难忘的印象。先生年轻时就开始写诗,不仅在晚年仍然坚持创作,而且我感觉到他比许多诗人更拥有一颗诗人的心:正直、纯真、富于爱心,如火的激情,以及不断地在生活与大自然中对美的追求。他为人光明磊落,最痛恨虚伪。他在一首写李贺、济慈与兰波的诗中说:“最憎恨黑暗的是最光明的歌。”这一行包涵着辩证法,有着极强的概括性,引人深思的诗是他长期观察社会人生与古今中外文艺现象所得到的,也是他自己心声的吐露,会留传后世的警句。瑞蕻师年近八十,但他却纯真得像个孩子,心灵澄明得像一泓清泉。前几年,我们在校时,他为了仔细观察睡莲的蓓蕾怎样开放,怎么随着晨曦舒展花瓣,曾在六月中两次在黎明前一个人骑自行车悄悄地跑到玄武湖,蹲在睡莲池边等候天亮,等待一朵朵睡莲慢慢儿绽开。他后来在课堂上告诉我们说:“太有意思了!朝阳上升,睡莲花开;整个宇宙在移动,地球在旋转,我们大家的心脏在跳动,万物相连在一起,心心相印,息息相通;这就是时间,这就是生命,就是和谐,就是诗,就是美……”先生的院子里原本有五盆漂亮的君子兰,某夜却不翼而飞,师母气得直嚷嚷,他却不以为然,呵呵地笑着,连声说:“太有意思了!太有意思了!……”除了教学与研究之外,先生最惬意的是在家中陪他的当时才五岁的小孙子旸旸玩。院子里一棵白色丁香花树下有一个小小的水池,养了十几条金鱼。他和小旸旸常蹲在池边欣赏鱼儿在水草间游来游去。他比小孙子还喜欢蝈蝈儿,连石榴树上的蝈蝈笼都是他每年亲自到大街上买回来的。

瑞蕻师真是平易近人,和蔼可亲,每当青年人登门求教,他总是热诚接待,耐心指点。因此校园里的学生,特别是“南园诗社”的同学都格外尊敬他,爱戴他。不少次,他被邀请去作关于中外诗歌的报告,参加朗诵会。他上课的方式活跃而富于创意,善于启发学生的想像力;讲到髙兴处,往往连下课也忘了。我记得有一年端午节中文系部分老师和同学一起赛诗、朗诵诗,每人都拿出自己的新作。结果瑞蕻师以《我的头发》一诗荣登榜首。这首诗只有短短八行,是这样的:

我珍惜我的头发蓬蓬,

那是长年滋生着的树丛;

我已到了生命的冬季,

我的头发却能抵得住寒风!

但全给吹白了,可爱的叶子!

发脉中似有静电在流动,

我沉思,爱用双手抚摸柔发,

它们跟自然万物息息相通。

后来,瑞蕻师的一张鹤发童颜的彩色相片配上这首诗,被镶在南大南园的画廊里,大家看见了都说好,一时传为美谈。我们那一届有五个同学,家都不在南京,逢年过节,先生常常请我们到他家里,一同欢度节日。杨苡师母系上围裙,亲自烧菜。不认识她的人,谁也看不出她是一位成就卓著的作家和翻译家,译过《呼啸山庄》等西方文学名著,写了不少篇精彩的散文。我还深深地记得初到南京的第一个中秋节,那天我们五个研究生就在赵先生和杨先生家度过非常愉快的夜晚。在吃过月饼,喝完师母为我们煮好的咖啡以后,瑞蕻师带我们一起出外散步。林阴道上静幽幽,天上刚刚捧出一轮金黄色的圆月,我们顺着北京西路一边朝鼓楼方向漫步,一边听先生侃侃而谈,谈诗,谈翻译,谈治学与创作的方法,也谈到他以前在西南联大读书的一些情况。十年过去了,我依然怀念着那个美好的月夜。

瑞蕻师的随和还表现在另一件事上。也是那一年秋天,正是髙梁晒米,青橘染黄的时节,先生带我去湖北黄石参加闻一多学术讨论会,我们乘船由南京溯大江而上。我平日喜欢喝酒,因为要坐两天一夜的船,动身前我往背包里塞了两瓶葡萄酒。我有意请先生共饮,又觉不妥,怕有违师道;偷偷地喝更不行,万一让先生撞见,不好解释。到了晚上,我试着问他,可愿浅酌三杯两盏。哪知赵先生喜出望外,就坐下来与我开怀畅饮。那夜江上风清月朗,波光如镜,乘着酒兴月色,先生向我讲起了他青少年时难忘的岁月,也谈到他在德国莱比锡大学讲学四年的情景,有不少值得写下来的有意思的事情。我印象最深的是赵先生最后深有感触地说,德国有莱因河、易北河,都很壮观美丽,却不能和我们的长江相比,因为它们没有长江的气魄,长江的胸怀,尤其在流域辽阔的土地上所积累起来的悠悠深厚的文化传统。但是,我们还必须尊重别的国家民族的文化学术成就,各有各的优点和长处。人家就产生了仿佛奥林帕斯山上的巨灵似的歌德、贝多芬、黑格尔、爱因斯坦等等大师。所以,我们今天不管研究什么,搞什么,就得有明确的比较观点,具有全世界的眼光。先生这些话我牢记着,迄今未忘。

瑞蕻师对学生既爱护又严格,对同学们关心备至。

我曾因为不够用心而受到他严厉的批评,而当学生稍有进步时,他即予以热情鼓励。我在校时曾试译英国十九世纪诗人丁尼生(Tennyson)的几首诗,其中包括一首长诗《艺术之宫》,赵先生看了后,十分赞许。为了鼓励我,便把他一九五五年秋在莱比锡国际博览会书展市场上买到的心爱的《丁尼生全集》送给我,还在扉页上写了几句话作为纪念。先生个性坦诚,虚怀若谷。他的新作,无论是诗歌还是学术论文,都先让我们阅读,并虚心地征求我们的意见。他一生热爱教育工作,未尝一日离开过这个岗位,他也鼓励我们从事这一伟大的事业。当年我在西藏拉萨考入betway必威西时,由于档案调转上有些周折,我焦急地给素昧平生的赵先生拍电求援,他立即回电说:“培养研究生是国家大事,热望贵校大力支持,协助该生办好手续,速来南大报到。至为感荷!”一九八六年,毕业分配时,我想改行,不愿当教师,并请先生推荐我到政府有关部门工作。没有想到先生大为恼火,不但不帮忙,反而把我着实教训了一顿。他说,目前我们国家最需要的是教师,教育不上去,文化怎能普及提高,国家怎能富强?在他的劝说和教导下,我认识了这一点,开始安心于教育工作,后来就很愉快地去辽宁师范大学任教了,他还经常写信督促我。这些年我在法国求学,攻读博士学位,离先生远了,但先生的心却与我更近了。在我处境最为艰难的时期,他多次给我写信,砥砺我一定要克服困难,“不要动摇,不要气馁!充满希望,充满信心!……”而这时他已年近八旬,双眼患白内障,又有颈椎病,右手臂麻木,写字手抖,而每次来信却都写满四五页,充满诗情、年轻人那样的乐观。

瑞蕻师就像一支燃烧着的红烛,燃尽了自己,照亮了别人。一九九〇年春天——那一年的春天来得特别迟——我收到先生因突患急性心肌梗塞险症住院治疗,稍好后写给我的一封信,随信还附有一份用诗句写的给家人、亲友和师生们的遗嘱。我拆开信,一眼就看到那首诗的题目,泪水夺眶而出;我呆呆地看着先生的墨迹,心中仿佛刀割一样。我不相信我的老师,这么热情坦荡爽直的老人真的会在重逢欢聚之前离开我们而去,我读了信和《我的遗嘱》,诗共十六行,最后两节是这样写的:

永别了,灿烂的阳光和星光,

永别了,家乡,壮丽的风景!

无需追悼,任火焰拥抱我,

请把骨灰洒在雁荡、瓯海滨!

但愿在我的诗和散文里

萌动着一颗纯朴的心!

窗前的石榴树又快开花了,

烂漫的梦魂会年年歌吟!

这样一位热爱生活,热爱大自然,永远像蝈蝈儿一般在歌唱的诗人,怎么会轻易地告别世界,过早开始他那独自一人的远游呢?我怀着沉重的心情,赶紧写回信,为他祈祷;真诚地祝愿他早日战胜病魔,重新拿起笔来,写出更新更美的篇章。为了给赵先生带来快乐,我把法国南方普罗旺斯(Provence)地区——当时我生活与学习之处——风景图片配上拙作诗句寄给他,希望他能从中追寻一个遥远又温馨的梦境。因为这片美丽的土地,先生虽然人未至而神已游,他在西南联大上学时,非常喜欢的法文名著、都德的《磨坊书简》就是描写这儿的风光;同时,先生自己所译过的济慈的杰作《夜鸾颂》一诗中更是交织着南国的阳光,普罗旺斯的乡村舞蹈,以及闪着泡沫的紫红色陈年佳酿……不久,在医护人员细心疗治后,先生痊愈出院,重返书斋了。听到这个佳音,我感到无上的慰藉与由衷的喜悦!

瑞蕻师不但提倡爱的教育,用一片爱心对我和其他的同学们关怀备至,而且以他的创作和学术研究(例如《鲁迅〈摩罗诗力说〉注释、今译、解说》、《诗歌与浪漫主义》等著作)深刻地影响了许多年轻人。他勤奋一生,一直在文化教育园地上耕耘。到晚年,他仍在计划重译《红与黑》。为了译得更准确些,对原作一字一句会有更深刻的理解,并且进行比较研究,他先后搜集了好几种文字的译本,其中竟有五种不同的英译本。当我把意大利文的《红与黑》和另一本他盼望已久的亚米契斯(Edmondo de Amicis)的意大利文原著《心》(Cuore),即中译本《爱的教育》)找到寄给他时,先生随即回信说,他高兴得一边闻着书香味儿,一边像孩子似地叫起来——“太好了!太有意思了!”

同赵先生分别多年,真是想念万分!瑞蕻师对我的谆谆教诲,他那颗永远被火焰拥抱着的诗魂,就像天上明星一样,会永远闪耀在我的心头,给我力量,照我前进。

一九九四年二月于巴黎

(文/范东兴)