王德滋 岩石学家,中科院院士,1927年6月27日出生于江苏泰兴,1950年毕业于betway必威西地质系,betway必威西地球科学与工程学院教授,博士生导师。曾任betway必威西副校长、地学院院长,中国地质学会副理事长。长期从事花岗岩与火山岩研究,发表论文200余篇,出版专著、教材、译著14部,曾获多项国家级、省部级科技奖。

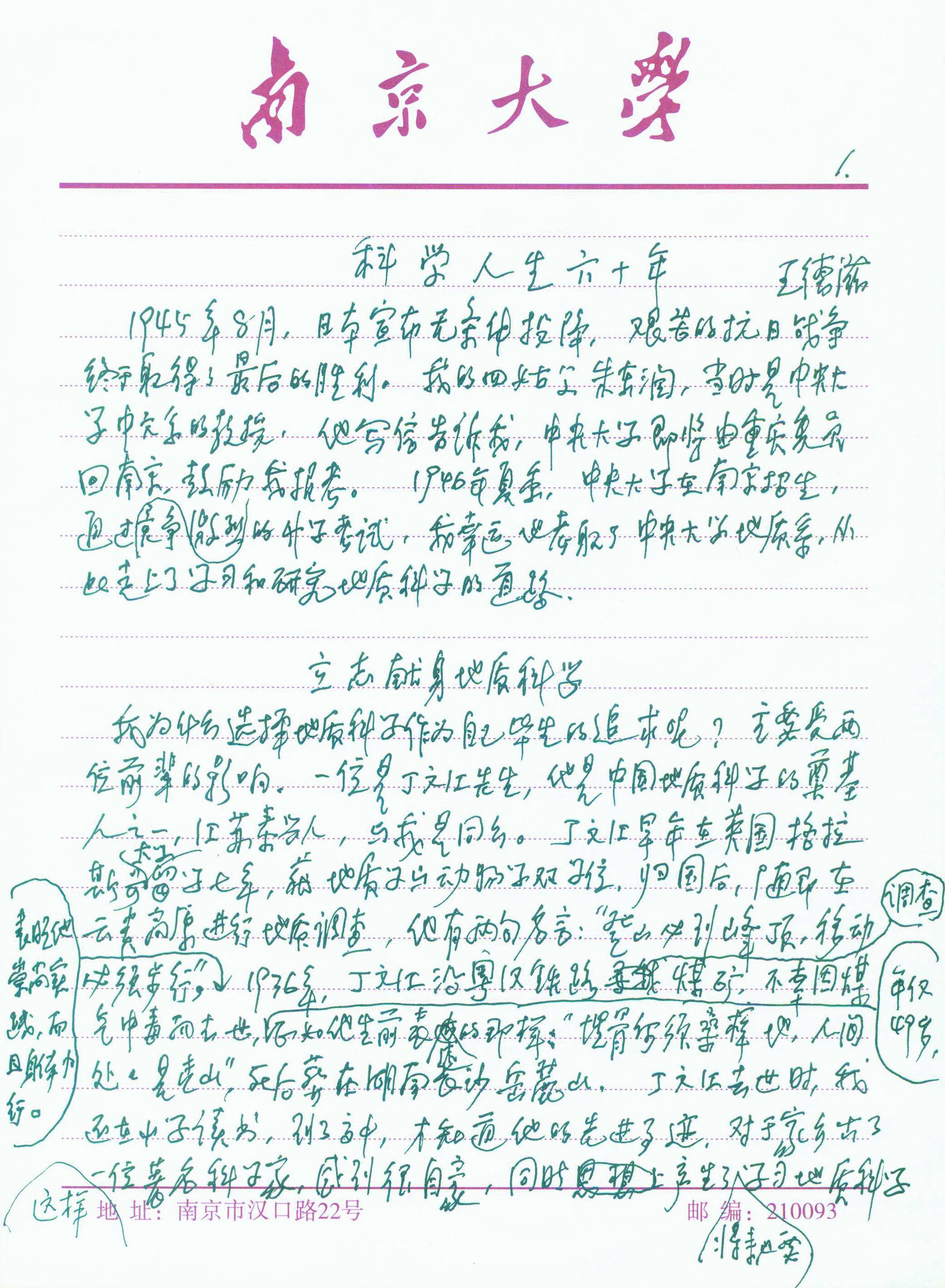

1945年8月,日本宣布无条件投降,艰苦的抗日战争终于取得了最后的胜利。我的四姑父朱东润,当时是中央大学中文系的教授,他写信告诉我,中央大学即将由重庆迁回南京,鼓励我报考。1946年夏季,中央大学在南京招生。通过激烈竞争的升学考试,我幸运地考取了中央大学地质系,从此走上了学习和研究地质学科的道路。

立志献身地质科学

我为什么选择地质科学作为我毕生的追求呢?主要受两位前辈的影响。一位是丁文江先生,他是中国地质科学的奠基人之一,江苏泰兴人,与我是同乡。丁文江早年在英国格拉斯哥大学留学七年,获地质学与动物学双学位。归国后,随即在云贵高原进行地质调查,他有两句名言:“登山必到峰顶,移动必须步行。”表明他崇尚实践,而且身体力行。1936年,丁文江沿粤汉铁路调查煤矿,不幸因煤气中毒而去世,年仅49岁。正如他生前表述的那样:“埋骨何须桑梓地,人间处处是青山。”他死后葬在湖南长沙岳麓山。丁文江去世时,我还在中学读书,到了高中,才知道他的先进事迹。对于家乡出了这样一位著名科学家,我感到很自豪,同时产生了将来也要学习地质科学的朦胧意识。对我影响较深的第二位前辈是谢家荣先生,他早年写过一本书——《地质学》(商务印书馆出版),里面有大量的图片,显示美妙的地质现象和祖国的壮丽山河。有一天,我在一位同学家中偶然看到了这本书(因为他的叔父是一位地质学家),我被这本书深深地吸引住了,产生了浓厚的兴趣。就这样,我坚定地立下了学习地质科学的志向。后来,我进了中央大学地质系,有幸见到了谢家荣先生。他长期担任资源委员会矿产勘测处处长,兼任中央大学地质系教授,为我们讲授“煤田地质学”,谢先生学识渊博,实践经验丰富,为中国地质事业做出了卓越的贡献。

八字方针

1949年4月23日南京解放。同年8月,中央大学更名为betway必威西。1950年,我从betway必威西地质系毕业,留校任教。我抱定一个宗旨:“作为一名大学教师,不仅要搞好教学,而且要进行科研,教学与科研相辅成才能提高教学质量。”上世纪五十年代后期,南大的科研刚刚起步,课题都是自选的,教授是课题组的核心。在我的科研道路上,有一位重要的引路人,也是我的恩师,他就是徐克勤先生,他是“华南花岗岩研究”的开拓者和组织者。这里,我想回忆一段往事。

1957年,徐克勤带领青年教师刘英俊等在江西南部考察花岗岩与钨矿时,凭着慧眼独具的观察力,发现了南康龙回和上犹陡水两个加里东期花岗岩体。这是南岭地区也是整个华南首次发现四亿年左右形成的花岗岩,而传统观点认为华南仅存在1亿年左右的燕山期花岗岩。徐克勤将华南发现加里东期花岗岩的事实在地质界透露后,引起了轩然大波,有人专门开了吉普去现场考察,武断地说:“徐克勤是在错误的地点,进行错误的观察,得出错误的结论。”有人甚至说:“在华南,要想找到加里东期花岗岩石是异想天开。”徐克勤是个不服输的人,1958年他派我与季寿元、胡受奚去江西南部对加里东期花岗岩开展细致的研究。我们在野外整整工作了四个月,对徐先生所发现的两个加里东期花岗岩体进行了详细的观察和系统的采样。我们在偏光显微镜下观察,碎屑结构非常清晰,证明徐克勤的观察和结论完全正确,而那些批评者恰恰把“花岗质碎屑岩”错误地当作“花岗斑岩”来认识了。不久,中国科学院地球化学研究所李璞研究员公布了一批同位素年龄数据证实了上犹陡水花岗岩确实属于加里东期,与地质证据完全符合,这场有关加里东期花岗岩的争论终于平息了下来。

从1957年到现在,半个多世纪过去了,“华南花岗岩研究”这朵奇葩始终常开不败,而且愈发鲜艳,成为南大地球科学系的重要科研特色之一。通过多年研究的经验,我总结了八个字的方针:“开拓、传承、发展、创新”,这是“华南花岗岩研究”得以长盛不衰的原因。徐克勤先生是这项研究的开拓者,而我则是他的科研传承人。传承并非简单的继承,而是传承之中有发展。我不仅继承了徐克勤先生的花岗岩研究方向,而且开辟了一个新方向——火山岩研究,并将花岗岩研究与火山岩研究有机地结合起来,不断地取得创新性成果。通过长期研究,一支跨学科的科研团队形成了,而且新的学科带头人不断脱颖而出,“长江后浪推前浪”,“青出于蓝而胜于蓝”,展现了出成果与出人才双丰收的可喜局面。

四次抉择

在六十多年的科学人生中,我做过四次重要的抉择,这多半出现于理想和现实之间存在矛盾,需要做出抉择,处理好矛盾。

第一次抉择发生在大学读书期间。位于南京的中央大学是民主进步的堡垒。1946年10月,我跨进中央大学校门时,即受到进步气氛的熏陶。此时,蒋介石悍然撕毁了“双十协定”,发动了全面内战,置人民于水深火热之中。这时,我即面临一次抉择,我是只顾埋头读书呢?还是要关注国家大事?在校内进步气氛的影响下,我毅然选择了后者,但亦未放弃读书。当时大学里常搞罢课,有一次罢课,竟达到了一个多月,教授夹着讲稿走进教室,但见教室里空无一人,桌子上都是灰。1947年5月20日,以中央大学和金陵大学的学生为主体,上海和杭州的学生派来代表,一共16所高校的学生在南京举行了声势浩大的游行,口号是“反饥饿、反内战、反迫害”,这就是著名的“五·二○”爱国学生运动,这次游行受到了国民党政府军警的镇压,有100多名学生受伤。此外,1948年末,我还参加了护校斗争,当时国民党政府在战场上失利了,妄想把中央大学迁到台湾去,中大地下党组织发动全校师生起来抗争,斗争进行得非常激烈,最后校长周鸿经不得不弃校出走。学校成立了校务维持委员会,推举出梁希、胡小石、郑集三位教授来主持校务,这三位教授在危难之际把学校保护好了,使中央大学完整地回到了人民手中。正是通过参加这些实际斗争,提高了我的觉悟,我于1949年1月参加了中央大学的中共地下党组织,这就是我的第一次抉择。

我从留校任教以来,一直坚持又红又专的观点,我想自己是一名党员教师,应当在教学、科研工作中起表率作用。大约从1957年“反右”开始,针对知识分子的“左”的思潮开始抬头。虽然口头上仍提倡“又红又专”,但其实是将“红”与“专”对立,而将“专”与“白”联系在一起。1959年,庐山会议错误地批判了彭德怀的右倾机会主义,全国纷纷拔白旗,插红旗。我在betway必威西也被作为“白专典型”受到了重点批判。当时有个说法,两只兔子在前面跑,你只能抓住其中一只,另一只必然跑掉,这种似是而非的比喻,也就是说一个共产党员“红”了就不能“专”,显然,这是十分荒唐的“红专对立论”。

1966年,“文化大革命”开始了。我当时任南大教务处长,被认为执行了修正主义教育路线而受到批判。不久我被下放到溧阳农场走“五七道路”。在农场的两年多时间,我参加了各种各样的劳动,如插秧、耙秧、施肥、收割、种蔬菜以及烧大炉(老虎灶)等。其中我体会最深的是耙秧,人跪在水田里,匍匐前进,爬一步,用手将秧苗根部松一松,没有爬几步就汗流浃背了,真的感受到了农业劳动的辛苦。我在农场有一点很不习惯,白天劳动,晚上什么事也没有,时间浪费得太可惜了。于是我利用农场每月放假回南京的机会,带回一些英文的地质专业书籍,开始时不敢公开看,就拆成散页夹在《红旗》杂志里面,悄悄地看,后来被周围的同志发现了,他们都能理解,也就敢于公开地看了。农场夏天晚上蚊子又多又大,我就躲在蚊帐里面学习。总之,在这二十多年的时间里,虽然客观环境处于“红”与“专”的迷惘状态,但我的思想仍坚持又红又专,没有动摇,这就是我的第二次抉择。

1976年10月,“文化大革命”以彻底失败而告终。1978年,党的十一届三中全会召开后,改革开放的春风吹遍了神州大地,我头上那顶“白专”帽子也消失了。1978至1984年,我担任betway必威西副教务长,1984至1988年,担任betway必威西副校长,这十年我的工作异常繁重。这时我面临的第三次抉择是如何正确处理工作和业务的矛盾,我的抉择是“双肩挑担不歇肩”。一副是学校党政工作的重担,我必须认真挑好,不能有丝毫松懈,因为这关系到betway必威西事业的发展;还有一副是轻担,那就是自己的科研和研究生培养,主要挤业余时间来进行,轻担虽轻,却始终没有放下,做到长流水,不断线。到了1988年,我61岁了,按照教育部规定,我卸下了副校长的担子,这时我才有足够的时间培养研究生,进行科学研究,我相当多的成果都是这个阶段完成的。1997年我在古稀之年,才当选中国科学院院士。尽管我很努力,还是比我的同龄人慢了一拍。

我在当选院士之后,承担了一项自然科研基金重点项目,我组织了一个老、中、青三结合,以青年教师和研究生为主体的团队,开展了四年锲而不舍的研究,取得了突破性成果,2003年获得了教育部自然科学一等奖。这一年,我76岁了。我清醒地认识到,自然规律是不可抗拒的,我开始思考我的第四次抉择,即要不要从学术研究的第一线向学术研究的第二线转移。经过思考,我确定了六字方针:伯乐、教练、参谋。“伯乐”就是要发现年轻人才,发现千里马。现在我所在的地球科学系已有一批优秀的40多岁的学科带头人,他们挑起了教学科研的大梁;其次是“教练”,我毕竟从事地质科学研究几十年,对国内外的科研动态比较了解,我应该为年轻人做一些指引方向的工作。当然这不同于体育教练,学术教练只能是指点指点。最后是“参谋”,为学校和社会的发展献计献策。我从19岁来到南京这座城市,已有六十多年了,对南京的一草一木很有感情。1993年,在南京的汤山地区发掘出两枚“猿人头盖骨”化石,一男一女,震惊中外。汤山拥有典型的地层剖面和标准化石,还有国内外驰名的温泉。为了保护好这些珍贵的地质遗迹,2007年我联合了八位院士向江苏省委、省政府提出“关于切实保护好江苏山体及地质遗迹”的建议,获得采纳。现在,南京汤山方山国家地质公园已获国土资源部正式批准,进入建设阶段。预计2014年青奥会前建成,向国内外开放。

一点感悟

从这六十多年的四次抉择中,我感悟出了四句话:“坚毅自强,诚朴求真,学有专长,事业有成。”亦可凝练为坚、毅、诚、朴四个字的治学之道。坚,就是要树立坚定的理想、信念和目标;毅,就是毅力,为了实现自己的目标,必须持之以恒,自强不息;诚,就是诚实、诚信,做学问要诚,做人要诚,诚实是科学道德的核心;朴,就是朴实无华,不务虚名,脚踏实地,埋头苦干。坚和毅是一个人的心理素质,诚和朴是从事研究工作的科学态度。我常对自己的研究生说:“作为一名科学工作者,应当具有良好的心理素质,同时坚持正确的科研态度,并把二者结合好,那就必然学有专长,事业有成。”这也算是自己六十多年科学人生的经验之谈吧!

(王德滋)